|

私にとって20世紀という時代はたった17年と6ヶ月しか過ごすことができませんでした。しかし、それは大変中身の濃いものであったと思います。政治、経済、文化、科学様々な分野を新聞、テレビなどとったメディアから情報を入手することができ、父や母の私たちぐらいの年のときに比べ物事に対する考え方はかなり違うと思います。

私が今思うのは、科学をすさまじいスピードで発達させたことに比例するかのように、地球環境をも破壊していったことです。己の便利さ豊かさに目がくらみ、地球に目を向けることのできなかった先人の行いが、私たち自らの首を絞めていることに気づいていなかったことです。科学の進歩の裏に隠れ、化石燃料を掘りつくし、有機化合物を川や海に流し捨て、地球環境破壊活動を自制することができなかったことです。その結果、森林伐採などによる森林破壊により地盤が緩み土砂崩れがおき、動植物の棲みかがなくなることで食物連鎖のサイクルがうまく機能せず森林地帯だった場所はいずれ砂漠化します。さらに森林減少により光合成量が減少し、工場から出る排気ガスの増加との相乗効果により大気中の二酸化炭素(以後CO2)濃度が増加します。CO2濃度が増加によって雨は酸性化しさらに森林や建築物に影響を与えます。また、CO2は温室効果ガスでもあるためにその増加は地球の温暖化ということにつながります。

この環境破壊のサイクルを止めるために21世紀では何をするにも「地球との共存」がメインテーマと考えます。それは、私たちの生活をよりよくするためでもあります。私はこの環境問題をテーマに挙げ、温暖化による生態系への影響を調べることにより、過去への反省と次への進歩になることを確信します。

「地球温暖化:化石燃料の消費で生ずるCO2などの温室効果によって、全世界の平均気温が長期的に見て上がっていく現象」(広辞苑より)。これが地球温暖化の定義です。大気の“温室効果”自体は地球の歴史が始まったころからあり、地球を保護し、生命が誕生するための条件を作ってきました。しかし、問題なのは図1からも分かるように、産業革命以降のわずか200年の間に大量生産・大量消費・大量廃棄が進み、CO2などの温室効果ガスの量が急速に増えたことにあります。温室効果ガスは、太陽光線のほとんどを地上へ通過させる一方、地表面から宇宙へ放出される赤外線(熱線)は吸収する性質を持ち、地球を暖める効果があります。温室効果ガスの64%を占めるCO2は、自然のレベルでは太陽熱をトラップして地球が生命体の住めない冷たい岩だらけの惑星になるのを防ぐ役割を果たしてきました(図2)。

しかし、CO2排出量は、エネルギー供給のための石炭、石油、天然ガスの燃焼によって20世紀の100年間に12倍にも増加してしまいました(図3〜20世紀末のCO2排出量〜)。さらに細かく説明すると、化石燃料を燃やしたり、熱帯雨林の伐採などをすることによって放出されるCO2量は一年間の放出量(1995年以前の1年間。資料からは西暦判読不能)が大気中にあるCO2の全量の1%を超えました。50年前はたった0.02%でした。それが、50年で5倍に増えたのです。1%くらいたいしたことはないと思うかもしれませんが、これはものすごい数字です。1年で1%という量を今後もこのままのペースで放出したとすると、100年で大気中にある全量とおなじだけ放出するということになります。そのうえ、これまでのように、50年で5倍になったりすると、あっという間に大気中CO2濃度は2倍を越えてしまいます。CO2を含めた温室効果ガス増加による地球規模の気温の上昇が世界の気候そのものを変化させ様々な問題を引き起こしているのです。これらから推測される動植物への大きな影響を総括して「地球温暖化問題」と呼んでいます。この問題は環境問題の中でも生命圏のバランスを根底から覆す可能性があり、しかもその原因が文明の基盤と表裏一体(意味:現象的には無関係に見えるものが、根底においては一つにつながっていると考えられること。)をなしているという意味で最も深刻であると考えられます。

*参考資料はhttp://www.eic.or.jp/ecolife/c013.html#C-14から

極めて長期にわたる自然な気候変動は、地球表面の様相を長い年月をかけて徐々に変えるものです。決してドラスチック(意:強烈な、徹底的に)に破壊するものではありません。私たち人類の活動の活発化に起因する温室効果ガスの増加がもたらす今日の地球温暖化は、自然の営みに基づく変動よりも更に速い速度で気候変動を招く恐れがあります。

現在、大気中のCO2濃度は280ppm(産業革命前)から360ppm(現在)に達しています。他の温室効果ガスの大気中濃度もおおむねCO2より大きく増加しています。日本での影響は、気象関係から全国平均気温が上昇傾向にあり、都市化の影響を除いて過去100年あたり約1.0℃上昇しました。都市部では、2倍以上の上昇が観測されています。多日降水量記録の更新増加などもあげられています。長期データが整っている生物季節観測(気象官署が行っている)からは、ソメイヨシノ(サクラ)の開花日がここ50年に5日早まっています。チョウ・ガ・トンボ・セミの分布域の北上と南限での絶滅増加、マガンの越冬地が北海道にまで拡大(以前は宮城県伊豆沼)、熱帯産の魚が大阪湾に出現するなどの現象もみることができます。これらは、温暖化の影響により植物の開花時期など季節サイクルに影響を与えると、生物の代謝時計(昼夜の長さの変化に合わせた生物の持つ体内時計)とのずれによる悪影響が懸念されます。さらに、これからも生態系は北上することが予測され、気候変化スピードについていけない生物から絶滅していくことが予想されます。

しかし、地球温暖化は「子孫の時代」にその悪影されるものであり、今すぐ深刻な影響が出るというものではありません。

日本の主食である米の生産に温暖化が影響します。北海道、東北地方は亜寒帯地域であるために品種改良にお金をつぎ込む必要がありましたが、気候が現在より温暖化するためにその必要が少なくなり生産面に投資することができるため増収が期待できます。その一方で集中豪雨などの自然災害が頻発したり、雑草や害虫の活動が活発になり、熱帯・亜熱帯産の害虫が国内に定着し、収穫が減収することも考えられます。また、現在と同程度の収穫を維持するためには栽培期間を早めなければいけないでしょう。低緯度地域では高温による生育障害起こることが予想されます。そのために、品種改良や米の種類を変える必要が出てくるでしょう。例えば、現在日本でよく食されているジャポニカ米からタイ米などのインディカ米に変えなければならないなどが考えられます。

米以外の作物の場合、とうもろこしや小麦などの輸入作物の激減により、価格が上昇すると予想します。日本は大半の作物は国内ではまかないきれないために、外国から大量に輸入しています。しかし、各国が温暖化による気候変動によって作物の収穫率低下や収穫不能状態に陥る可能性があるため、日本に輸出ができなくなるためです。また、小麦に関しては冬小麦の栽培条件が大変厳しくなると予想できます。

動植物への影響は、気温の上昇により北や山へと移動していきます。しかし、複雑な地形や都市の影響で十分に移動できなかったり、温暖化の影響が植物の移動速度よりも早く進むと、現在の生態系の構成を維持することができずに追いつかなかったりして、絶滅してしまう可能性があります。また、降水パターン(洪水や渇水など)・水温の変化・海面の上昇・などの影響が間接的に生態系へ与える影響のほうが大きいでしょう。

特に温暖化の影響を受ける事柄として海面の上昇が挙げられます。海面上昇による影響の例としてウミガメをあげます。ウミガメは海面上昇により産卵場所が減少し、繁殖できなくなることも問題ですがそれ以上の問題があります。多くのカメやワニなどの性は、卵の中で胚発生の進む過程の温度によって決まります。ウミガメは約29℃を境にそれより高い温度環境下ではメスに、それより低い環境下であればオスに偏ります。したがって、地球温暖化の影響はウミガメの性比に影響を及ぼし、メスに偏る割合が高くなるため、絶滅する可能性もあります。

私たち人間への健康に対する直接的影響は、暑熱への適応力が低い高齢者(65歳以上)について、気温が高くなると、夏季に熱射病が増え、死亡率が高くなります。大気汚染により光化学スモッグなどもひどくなります。間接的影響として媒介性生物の生息域の拡大(北上)により、コガタハマダラカによるマラリア、ネッタイシマカによるデング熱などの伝染病の増加することが予想されます。

地球温暖化問題に対応するため、1988年にUNPE(国連環境計画)とWNO(世界気象機関)の共催により『気候変動による政府間パネル(IPCC:Intergovernmental

Panel on Climate

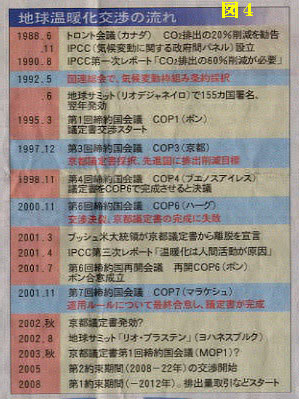

Change)』が設置されました。これは地球温暖化に関する化学的側面をテーマとした始めての公式の政府間の検討の場として設置され世界の専門家や行政官が中心となって、地球温暖化の科学的知見、環境的・社会経済的影響、対応戦略について検討が行われています。また1992年に国連で『気候変動に関する国際連合枠組み条約(気候変動枠組条約)』採択され、1997年時点で167カ国が署名を行っています。この条約は気候に対して人為的な影響を及ぼさない範囲で大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的とした条約です。特に先進国に対し二酸化炭素の排出量を1990年代末までに1990年の水準に戻すことを求めていました(図4〜国際的地球温暖化解決の流れ)。しかし、この条約は努力目標を示したに過ぎませんでした。

地球温暖化問題に対応するため、1988年にUNPE(国連環境計画)とWNO(世界気象機関)の共催により『気候変動による政府間パネル(IPCC:Intergovernmental

Panel on Climate

Change)』が設置されました。これは地球温暖化に関する化学的側面をテーマとした始めての公式の政府間の検討の場として設置され世界の専門家や行政官が中心となって、地球温暖化の科学的知見、環境的・社会経済的影響、対応戦略について検討が行われています。また1992年に国連で『気候変動に関する国際連合枠組み条約(気候変動枠組条約)』採択され、1997年時点で167カ国が署名を行っています。この条約は気候に対して人為的な影響を及ぼさない範囲で大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを目的とした条約です。特に先進国に対し二酸化炭素の排出量を1990年代末までに1990年の水準に戻すことを求めていました(図4〜国際的地球温暖化解決の流れ)。しかし、この条約は努力目標を示したに過ぎませんでした。

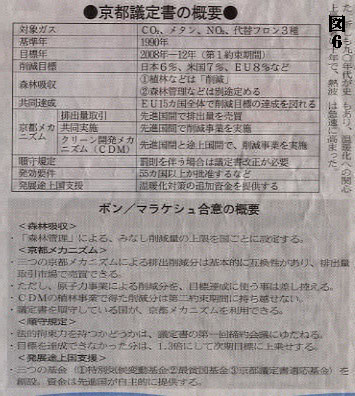

そして、激しい国際交渉の末に1997年のCOP(The

Conference Of the Parties:

気候変動枠組条約締約国会議)3で「京都議定書」の採択がされました。この正式な内容合意は2001年の11月のCOP7(マラケシュ)において完成しました。COP3では先進国に対し2010年前後のCO2などの温室効果ガスの排出量を1990年比で5.5%削減することを求めました(図5)。排出削減を容易にするために「京都メカニズム」と呼ばれる市場メカニズムを応用した3つの新制度(排出量取引、クリーン開発メカニズム、共同実施)も盛り込まれました。しかし、COP3ではそうした運用ルールなどを詰めきれず、発展途上国などへの資金援助などの課題も多く残されました。そして、それらは2001年7月に行われたCOP6(ボン)で合意し、COP7で法文化され、京都議定書は4年越しで完成しました(図6、図7)。

国内においても、1970年代から環境庁や気象庁などの関係省庁において検討が進められてきました。そして、様々な経緯を経て1990年に『地球温暖化防止行動計画』が策定されました。これは、温暖化対策を計画的総合的に推進していくための政府として方針と今後取り組んでいくべき可能な対策の全体像を明確にしたものです。また、COP3での京都議定書の採択を受け1998年に国・地方公共団体・事業者・国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めた『地球温暖化対策の推進に関する法律』(地球温暖化対策推進法)が公布されました。

私たち自身ができる対策方法はたくさんあります。実際、一人月平均183・ものCO2を排出している。家庭におけるエネルギー使用のうち照明・家電製品に使われる電力は約3割、冷暖房に使われる灯油・ガス・電力は約3割、給湯にはなんと3割強、調理には1割弱を占めています。そこで、テレビでは見ないとき主電源をOFFにする(1日20時間)だけで一年間でCO2を2.2kgの削減になります。照明は、白熱電球を蛍光灯に換えることでほぼ同じ明るさで消費電力を約1/3にすることができます。暖房の場合、石油ファンヒーターの使用を1日1時間減らした場合1ヶ月でCO2を6.0kg削減することができます。このほかにも簡単なことで1ヶ月に何kgものCO2を削減することができます。

*添付資料は京都新聞(2002年01月04日)14・15面から

温暖化の進行と科学の発展はこれまで比例して来てしまいました。人類の歴史の中で自然と共存してこられなかったのは産業革命以後の約200年の間だけなのです。このたった200年間に人類は地球環境をもう手遅れの状態になるまでほったらかしで来てしまったのです。もしもっと早くにこの危険に気づくことができたら、死ななくてよかった動植物は数え切れないくらいいるでしょう。21世紀になり、これまで当たり前となりつつある資源の無駄遣いはどの国もお互いに規制し、少しでも自然を残していけるような開発技術を考える必要があります。この危険に気づいていたかいなかったかあの「福沢諭吉」は当時すでにCO2が地球を暖めるということを知っていましたし、そういう意味では地球温暖化の危険性を認知している人もいたということに何もできなかったのだろうかと感じます。

地球温暖化に対する危険性を世界的に大きく関心を呼ぶきっかけとなったのがアメリカの1988年に起きた猛暑と干ばつでした。その原因が地球温暖化であるとNASA(National

Aeronautics and Space

Administration:航空宇宙局)のハンセン博士が指摘したときなのです。これからも分かるように猛暑や干ばつなんかアフリカや西アジア方面には毎年起こっていることなのに、アメリカのような先進国が猛暑や干ばつを起こすと「さあ大変だ。アメリカみたいな強い国が干ばつ!何かが起こっているぞ。」みたいなことから地球温暖化のことも表面に出てきたのです。もしがあるならば、アフリカの干ばつが年々深刻になっていることに誰かが気がつけばもっと早くに何らかの対策を立てることができたことでしょう。

21世紀の社会では温暖化の進行と科学の発展が交錯するようにならなければなりません。もちろん、温暖化の進行が右下がりになって行きます。それには国だけが活発に動き、法律なので規制していってもそれだけでは意味がありません。私達一人一人が温暖化に対する将来的な恐怖をしっかり感じ、正しい知識から温暖化に対する考えを持ち、実行していくことこそが大事なのです。京都議定書の作成には5年もの歳月がかかっています。このペースで対策をたてていくようなら、いつになっても解決する日が来ることは無いでしょう。形だけの規制ではなく、政治的問題として内容を拒んだりもせず、各国がひとつのことに向かって進んでいくことができる条約や規制を早急に作り実行していかなくてはいけません。そして、それをクリアしていく力が私達にはあります。これまでの歴史からもクリアしてこられなかったことは無いに等しいといえます。今回も私達はこの危機を乗り越えいつか地球環境を元に戻す日が来ることを確信し、終わりたいと思います。

1章. 著者 小宮山 宏 「地球温暖化問題に答える」 1995年 東京大学出版会

http://www.wwf.co.jp/kouhou/katudo/kiko/index.htm

http://www.eic.or.jp/ecolife/c013.html#C-14

2章.http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=2223&hou_id=2598

http://www.fukuoka-jma.go.jp/fukuoka/kansoku/chijyou/chijyou7.htm

http://www.tanioka.shizunai.hokkaido.jp/ondan-1.htm

3章.http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=2223&hou_id=2598

http://www.h2.dion.ne.jp/~hidakaya/g_seitaikei.htm

http://www.mycommj.co.jp/ondanka/ondanka1.html#kion

http://www.member.nifty.ne.jp/jnep/jp/621.htm

4章.京都新聞(2002年01月04日) 14・15面

http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=2223&hou_id=2598

http://www.env.go.jp/earth/cop3/kanren/kaisetu/19-2.html

http://www.env.go.jp/earth/cop3/kanren/kaisetu/19-4.html

http://www.eic.or.jp/ecolife/IOO1.html#F-3-1

http://www.eic.or.jp/ecolife/c013.html#c-16-1