心はどこにあるのか

〜 心の在り処〜

3年9組 30番 ○○ ○

2002年1月28日

目次

|

序章 はじめに

ヒトはさまざまな感情を抱きます。それはそのヒトだけの心がそう感じているからです。ヒトによって同じ状況下でもそれぞれ違った感情を抱きます。それはその人々がそれぞれ別々の判断基準を持っているからであり、それがヒトは同じ心から感情を抱いているわけではなく、それぞれが独自の心から抱いているという事であり、ヒトの独自性になるのです。そしてその判断基準に従ってヒトはその時の行動を実行します。ヒトは当たり前のようにそれらの事象をヒトがヒトになった時からずっと行ってきました。ヒトがヒトらしく行動している全ての事象は心というものが関わってできています。この心というものが、ヒトがヒトであるためになくてはならないものであると感じました。

ヒトはみな自分で考えたことを実行しています。ではその考えはどこから発せられたものなのでしょうか。それは体内の特定の場所からなのか、身体のそれぞれの場所が発しているのか、それとも体内ではなくて、身体の外から身体に発しているのでしょうか。そして、それを発している時にどのようなことが起こり、作り出されているのか知りたくなりました。それを調べる為に、ヒトもヒトという生物の一種と考えて、生物学によって心がヒトのどこにあるのかを明らかにしたいです。

第一章 心とは

心とは、ヒトが行う精神活動の事をいい、それはヒトによって異なっています。例えば、すごく高価なスポーツカーがあったとしても、スポーツカーに憧れを持っていて欲しいと考えているヒトがその車を見たら、「かっこいい、欲しい。」と感じるでしょうが、以前にスポーツカーにはねられた事があってスポーツカーを嫌うヒトがその車を見れば、「嫌なもの、近づきたくない。」と感じると思います。この違いはスポーツカーが好きなヒトはそれまでスポーツカーを欲しいと考えてきた経験があり、嫌いなヒトはそれまでスポーツカーに嫌な思い出しか持っていなかったからです。それはヒトそれぞれが異なった経験をそれまでに得て、異なった記憶を持っているからです。心はヒトが経験した事の記憶の積み重ねによって発達、変化していきます。それは多重人格者が人格を幾つもつくるメカニズムによって説明できます。

多重人格者は少年期に親や身近なヒトから虐待を受けています。多重人格者の人格の中には、その虐待という事実を知っている人格と、知らない人格がいます。そして、それぞれの人格を調べるとそれぞれに知っている事と知らない事がありました。それは、それぞれの人格の持つ記憶が違うからです。その別々の記憶からそれぞれの人格ができあがってきていました。記憶というものはヒトが産まれて死ぬまで連続したものですが、ある一定のヒトが耐えられる苦痛以上の苦痛を受け続けた時、彼らは記憶するという事を自分で作り出した別の人格に任せ、その時の人格は記憶を中断します。それからまた新しい記憶を開始します。その時に切れた記憶から、その記憶の時の人格ができます。また新たに始まった記憶から新たな人格が生まれますが、その人格にはそれまでの経験の記憶はありません。そのようなことが繰り返されて、人格が一人のヒトの中にいくつもできます。そして、それぞれの人格はそれぞれの自我を持ち始めます。

この事から心とは記憶によって創りだされるといえます。このように、心は記憶と深い関係があります。

第二章 脳について

私たちが行動する時に、何をどのようにどうするのかという事を決定しているのは、心で行っています。では、実際に手を動かすように指示を出しているのは、今までの身体についての研究によって脳が神経を通じて手の筋肉に電気信号を送って動かしている事が知られています。しかし、例外として反射のような脳からの信号ではなく、脊髄にある神経などからの信号によって行動を起こし、肉体を守るような事があります。しかし大部分の行動を起こしているのは脳からの信号によるものなので、心と脳は深い関係があるといえます。そこで手を動かすなどの電気信号を送っている脳の仕組みについて説明します。

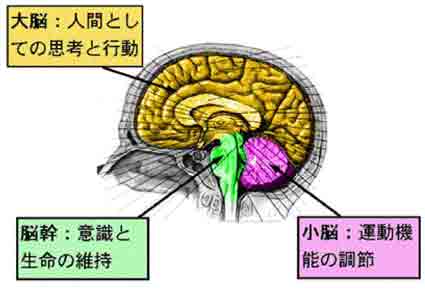

脳は大脳右半球と大脳左半球の二つの半球に分かれていて、脳幹、小脳、大脳があります。(図1)

(図1)脳の組織

(図1)脳の組織

引用:http://www.nmt.ne.jp/~shichijo/FM/FM1.html

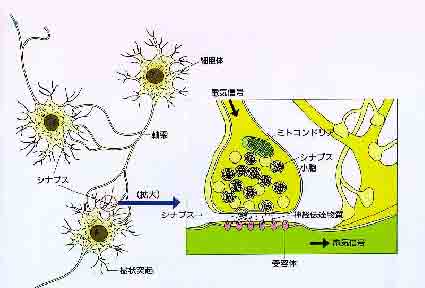

脳幹は基本的な生命活動を司り、小脳は空間的位置を保ち、抗重力筋を支配しています。抗重力筋とは腹筋・背筋・僧帽筋・脊柱起立筋などの筋肉の事をいいます。これらの筋肉は重力に対して姿勢を保持するために働いています。大脳は全ての活動をコントロールしています。脳につながる神経はなぜか交差していて、右半身から来た神経は左脳へ、左半身からの神経は右脳につながっています。つまり右脳が左半身を司り、左脳が右半身を司っています。例えば、右手を動かそうとすれば、左脳が働いていて、左足が痛いと感じているのは右脳なのです。大脳表面を覆う厚さ約2.5ミリの灰白質には、約140億個もの神経細胞と、それを支える約400億個のグリア細胞から構成された大脳皮質と呼ばれている階層があります。その神経細胞はニューロンと呼ばれ、それは樹状突起と軸索で神経細胞同士を結合して神経回路を形成しています。(図2)

(図2)神経回路とニューロン

(図2)神経回路とニューロン

引用:http://www1.sphere.ne.jp/tmin/annai/neuron.html

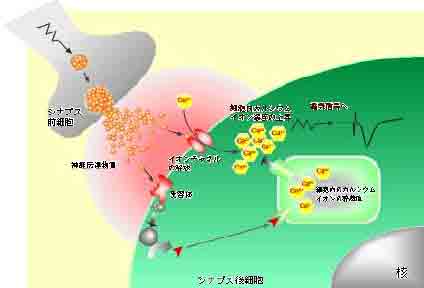

脳の活動はその回路上を神経情報が電気的な信号として流れる事で行われます。それは、軸索の先端にあるシナプスという他の神経細胞との継ぎ目で、神経伝達物質をやりとりする事によって電気的信号を化学的信号に変え、他のニューロンに信号を送りそのニューロンの中をまた電気信号が流れていきます。詳しく説明すると、シナプスに電気的信号がくると、シナプス小胞がシナプス間隙に神経伝達物質を放出し、その刺激により次の神経細胞にイオンが送られ、電気的信号を発生させ信号を伝えます。(図3)

(図3)シナプス間隙での電気信号の伝わり方

(図3)シナプス間隙での電気信号の伝わり方

引用:http://www1.sphere.ne.jp/tmin/annai/neuron.html

それが繰り返されて信号が伝わっていき手を動かしたりするのです。そして、グリア細胞というものは、ニューロンに栄養を供給し、シナプス形成や維持、さらにはシナプスでの情報伝達をより効率よく行うなど、脳内での情報処理に大いに関わっている細胞です。

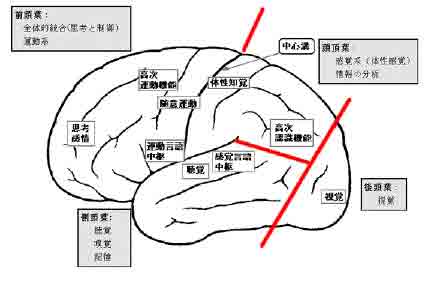

脳は場所によってその機能が異なります。(図4)

(図4)脳の各部の働き 引用:http://www.nmt.ne.jp/~shichijo/FM/FM1.html

(図4)脳の各部の働き 引用:http://www.nmt.ne.jp/~shichijo/FM/FM1.html

脳の中心に近い脳幹、小脳は本能的な働きを、脳の外側を覆っている大脳皮質は理性的な働きを司っています。そして、ヒトの感情と大きく関わりを持っていると思われているのが、大脳辺縁系です。大脳辺縁系は主に個体維持と種族保存の基本的生命活動を推進し、本能行動、情動行動によってあらわされています。大脳辺縁系の重要な構成要素に、海馬と扁桃体があります。扁桃体は情動の発現に、そして海馬は記憶の形成に大きな役割を果たしています。この海馬に障害が現れて、多重人格者の一つの人格は経験した事を思い出す事ができないのです。心は記憶と深い関係がありますが、この海馬に心があるわけではありません。海馬はただ単に記憶が保存されている部位であるというだけで、そこで感情を作ったり考えたりしているわけではないからです。しかし、この海馬にある記憶が心の働きに大きく関わっていることには間違いがありません。そして情動を作る扁桃体は、今起こっている事態に対して、海馬にある記憶から今までの経験と照らし合わせ、その時の感情を決定しています。この扁桃体は感情を作る機能を持っていますが、心が生み出すもの全てを作っているわけではないので、この扁桃体に人の持つ心が全て存在しているわけではありません。

第三章 ヒトが脳について考えてきた歴史と現状

人々は紀元前もの以前から心のありかについて思索してきました。古代ギリシャの医学の父と呼ばれるヒポクラテス(紀元前460年頃〜337年頃)は「人間は脳を通じてものを考え、見たり聞いたりし、よいものと悪いものを見分けるのだ」と主張していましたし、古代ギリシャ最大の哲学者アリストテレス(紀元前384年〜332年)は、「人間を含む動物にとって一番重要なのは、血液とその流れを生む心臓である」と主張していました。アリストテレスにとって脳はといえば、ただの血液の冷却器扱いでした。西暦130年頃にローマの名医と呼ばれたガレノス(130年頃〜201年)は、「脳のすき間にたまる霊気をおびた体液が心を生み出す」という説を唱えました。彼の説は医学界の定説となり、以後1500年近くもの長い間人々に影響を与え続けました。17世紀にはフランスの哲学者デカルト(1596年〜1650年)が、「心が脳とは独立して存在し、脳の中心にある松果体という器官で身体とつながっている」という説を唱えました。目に映る風景、耳に入る音など全ての刺激は、松果体に集められ、脳とは別の存在である心が、それを知覚し経験すると考えました。デカルトの仮説のような心と脳が別々の実体だとするような考え方を二元論といいます。一方、19世紀には脳と心との関係についての議論よりも、脳をより科学的に研究をしようとする動きが始まり、ドイツの解剖学者ブロードマン(1868年〜1918年)は、神経細胞の構造の違いから大脳の表面を約50に区分して脳の地図を作りました。このようにして、脳そのものへの科学的感心が高まり、心と脳を分けて考える事ができない、相互に作用しているという考えが広く受け入れられていきました。このようにして人々は自分達の内にある当たり前の物について長い間探求し続けてきました。

これらの研究の上で、現在はPET(陽電子放射断層撮影法)(図5)や機能的MRI(核磁気共鳴映像法)(図6)などの方法によって、ヒトが活動している時に、どの部分の脳が活動状態にあるのかを映像化できるようになってきました。例えば、ヒトが目を動かして物を見ようとしていうる時は、後頭葉の第一次視覚野と呼ばれている部位と、眼球運動の中枢である前頭葉眼野の部位が、左右ともに活性化していました。様々な動作を調べると、一つの動作を起こそうとしている時でも、脳の様々な部位で活動が活発になっていることが分かりました。動作を起こそうとするのは、心が行っているのだから、「心は脳の働きによってつくられる。」ということがいえます。詳しく説明すれば、一つ一つのニューロンによる電気信号が複雑に脳の神経回路上を流れる事によって、心が生まれるという事です。それは、全ての部位の脳が相互作用を起こしながら、心を作っているという考え方です。この考えが現在最も有力な説です。しかし、デカルトの二元論を発展させた説を唱えているエックルスという神経生理学者の説によると、頭頂部周辺にある補足運動野と呼ばれる領域で、心が脳と相互作用していると説明しています。これは、心を放送局、脳をテレビと考えて、テレビの番組は決してテレビから放送されているわけではなく、放送局から放送されているようなものだと主張しています。この考えの科学的根拠は今のところありません。しかし否定できるほどの科学的根拠も見つかっていません。

(図5)PET(陽電子放射断層撮影法)

(図5)PET(陽電子放射断層撮影法)

引用:http://www.nmt.ne.jp/~shichijo/FM/FM1.html

(図6)MRI(核磁気共鳴映像法)

(図6)MRI(核磁気共鳴映像法)

引用:http://www.nmt.ne.jp/~shichijo/FM/FM1.html

第四章 本当に脳に心があるのか

ヒトは物を両目で見ています。目に入った光の映像は角膜、レンズを通り網膜で像が結ばれます。網膜には視細胞と呼ばれる特殊な細胞が1億個以上もあり、ここで光の情報を電気的信号に変換し脳へ送っています。(図7)この時、網膜で電気刺激に変換された情報は、網膜を縦に2分割するかたちで分割され、それぞれ別の神経配線で網膜から出て脳へと送られます。その途中で脳の底部にある視交叉X形に交叉して、脳の一番後ろにあり、視覚情報処理を担当する視覚野に到達します。交叉する時、右目、左目とも網膜の右半分に投影された風景は常に左脳にある視覚中枢へと情報が届きます。反対に両目の網膜の左半分に投影された情報は、右脳の視覚中枢へと投影されます。言い換えれば、両目とも右側の視野は左側の視覚中枢で、左側の視野は右脳の視覚中枢で処理されることになります。この事は解剖的な証拠から、両目の網膜と左右の脳への神経のつながり方を調べる事で解りました。つまり、二つ別々の場所で脳の中では映像が見えているということですが、私たちは一つの映像として見えています。すると、どこかに二つある映像を一つの映像にしている部位があるはずですが、今のところそのような働きをしてる場所は見つかっていません。

右脳と左脳同士の情報を伝えるために、脳梁と呼ばれる左右の大脳半球を結ぶ神経繊維の束を通っていますが、手術の際に仕方がなく脳梁を切断した脳分離患者達は、左右の脳が分離されている状態です。。彼らの協力の下、簡単な実験が行われました。その実験とは、左右どちらかの目の前にだけ物の映像を見させます。そして、患者に何を見たのか質問します。すると、右目にだけ見せた時は答えられるのですが、左目だけに見せた時には答える事はできませんでした。それに分からないと答えました。しかし、その時に左手を使い見た物を手に取る事で答えました。言葉で答えられなかったけれど、左手で答えました。この事は、話す事が出来る左脳には何を見たのか情報は届いていないので、言葉にして答える事ができませんでした。しかし右脳には情報が届いていたので右脳の制御下の左手で、見たものを取ることで答えました。つまり、左脳は話す事ができ、右脳は話す事はできないが、見た物を認識する事はできているという事であり、つまり左右の脳に別々の自我があるという事を示しています。しかし脳梁が切断される事なく正常にある私たちは、一つの意識しか感じません。すると、それらバラバラな意識を一つにまとめている部位があってもおかしくはないはずですが、まだそれも発見されていません。

(図7)視神経の脳へのつながり

(図7)視神経の脳へのつながり

引用:http://www.pharmacia.co.jp/eye/ipp3/1.html

結論 おわりに

ヒトの脳は、身体の中にある小宇宙とも呼ばれています。なぜなら、広大でまだその本質の一部ですら解明されていない大宇宙に対して、1400gの重さしかないがまだまだ解明されていない未知なる領域であるという意味です。そのような神秘的な脳によって創りだされる心というものもまた神秘的なものです。その神秘的な心が身体のどこに存在しているのかという疑問に対して、ヒトは長年探求し続けてきました。絶え間ない努力によって発見された事柄や、事象の基盤の上に、現在の高度に発達した最新技術が生まれ、ヒトの様々な活動時の脳の働きを映像化することができるようになりました。この技術により、脳の相互作用によってヒトの精神活動が創りだされているという事がその後の研究で分かってきました。しかし、二元論のように心が脳とは別の存在であり、脳とは異なった部位に存在していると考えている学者もいます。だから、まだまだ心が脳に存在すると断言する事はできませんが、脳と心には深い関係があるという事は同じです。今の研究段階では、心が脳の働きによって作られるという説が一番有力です。

ヒトが持っているたった1400gの脳の本質は、まだまだ明らかにされていません。しかし、これからその考え続ける心で、一番身近で神秘的な心というものの正体を暴く日がくると信じています。

参考文献

1.竹内 均編 『Newton ニュートン別冊ーからだのサイエンス』 株式会社 ニュートンプレス 1996年3月7日発行

2.http://s-kurukuru.jst.go.jp/room/sp/human/watasi_j/index.htm

3.http://www1.sphere.ne.jp/tmin/annai/neuron.html

4.http://www.hokudai.ac.jp/pharma/yakuri/research.htm

5.http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/1850/brainnews_06.html

6.http://www.hyogohsc.or.jp/kiso/kougyu.htm

7.http://www.nmt.ne.jp/~shichijo/FM/FM1.html

8.http://www.pharmacia.co.jp/eye/ipp3/1.html