平等院のこれまで

平等院は平等院として建てられたのではなく、 もともと在った父源融(みなもととおる)の別荘を998年に 藤原道長が譲り受け、後にその子藤原頼通が受け継ぎその名を 「平等院」としたのだ。頼通は「極楽疑わしければ宇治の御寺を敬え」 と言った程、宇治が気に入っていたようです。

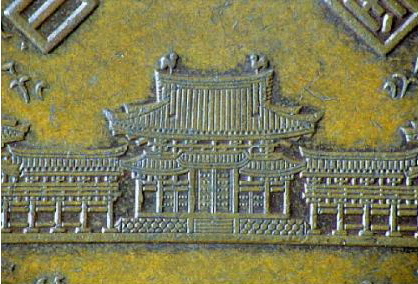

当時は非常に規模の大きな寺院だったが、1336年に楠木正成に よって建造物の大半が焼かれ、応仁の乱で更に衰退し、当時から 残っている物は、阿弥陀堂(現在の鳳凰堂)と鎌倉時代に再建された 「観音堂」だけらしい。阿弥陀堂が「鳳凰堂」と呼ばれるように なったのは江戸時代からと言われており、名称の由来については中堂、 左右の翼廊、尾廊が羽を広げた鳳凰に似ているためという説と、 中堂の屋根の上両端に鳳凰がつけられているためだという説の 二説があるが、どちらかと言えば前者が正しいとされています。

事件簿

1180年、源頼政は平家討伐の兵を挙げたが敗勢に追い込まれ、 平等院の「扇の芝」と呼ばれる平等院表門を入ってすぐ左の小さな 三角形の芝の場所に扇を敷いて自害したと言われている。 「扇の芝」という名称はこれに由来していると言われている。